莊子(南華經)

|

知北遊 |

06-22(外篇15) |

大雅講義 網址_ http://www.jackwts.tw/ |

|

大 道 普 傳 |

佛 光 普 照 |

||||||||||||||||||||||

|

研讀經典 法喜充滿 轉念頓悟 人間天堂 |

n1.2

1.

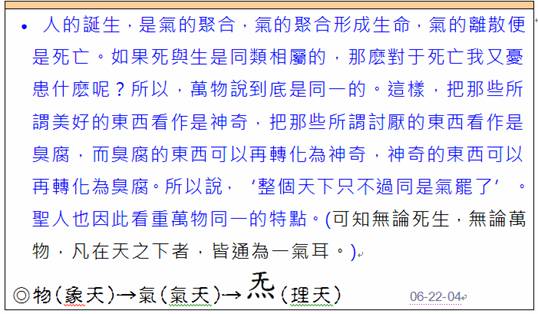

知北遊於玄水之上,登隱弅之丘,而適遭無為謂焉。知謂無為謂曰:「予欲有問乎若:何思何慮則知道?何處何服則安道?何從何道則得道?」三問而無為謂不答也,非不答,不知答也。知不得問,反於白水之南,登狐闋之上,而睹狂屈焉。知以之言也問乎狂屈。狂屈曰:「唉!予知之,將語若,中欲言而忘其所欲言。」知不得問,反於帝宮,見黃帝而問焉。黃帝曰:「無思無慮始知道,無處無服始安道,無從無道始得道。」知問黃帝曰:「我與若知之,彼與彼不知也,其孰是邪?」 (1.1)黃帝曰:「彼無為謂眞是也,狂屈似之;我與汝終不近也。夫知者不言,言者不知,故聖人行不言之教。道不可致,德不可至。仁可為也,義可虧也,禮相偽也。故曰,『失道而後德,失德而後仁,失仁而後義,失義而後禮。禮者,道之華而亂之首也。』故曰,『為道者日損,損之又損之以至於無為,無為而無不為也。』今已為物也,欲復歸根,不亦難乎!其易也,其唯大人乎!生也死之徒,死也生之始,孰知其紀!人之生,氣之聚也;聚則為生,散則為死。若死生為徒,吾又何患!故萬物一也,是其所美者為神奇,其所惡者為臭腐;臭腐復化為神奇,神奇復化為臭腐。故曰『通天下一氣耳。』聖人故貴一。」 [弅(ㄈㄣˊ);闋(ㄑㄩㄝˋ);所惡(ㄨˋ);;] (1.2)知謂黃帝曰:「吾問無為謂,無為謂不應我,非不應我,不知應我也。吾問狂屈,狂屈中欲告我而不我告,非不我告,中欲告而忘之也。今予問乎若,若知之,奚故不近?」黃帝曰:「彼其眞是也,以其不知也;此其似之也,以其忘之也;予與若終不近也,以其知之也。」狂屈聞之,以黃帝為知言。

2.

天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說。聖人者,原天地之美而達萬物之理。是故至人無為,大聖不作,觀於天地之謂也。今彼神明至精,與彼百化,物己死生方圓,莫知其根也,扁然而萬物自古以固存。六合為巨,未離其內;秋豪為小,待之成體。天下莫不沉浮,終身不故;陰陽四時運行,各得其序。惽然若亡而存,油然不形而神,萬物畜而不知。此之謂本根,可以觀於天矣。 [扁(ㄅㄧㄢˋ);惽(ㄏㄨㄣ);;]

3.

齧缺問道乎被衣,被衣曰:「若正汝形,一汝視,天和將至;攝汝知,一汝度,神將來舍。德將為汝美,道將為汝居,汝瞳焉如新生之犢而無求其故!」言未卒,齧缺睡寐。被衣大說,行歌而去之,曰:「形若槁骸,心若死灰,眞其實知,不以故自持。媒媒晦晦,無心而不可與謀。彼何人哉!」 [齧(ㄋㄧㄝˋ);被(ㄆㄧ)衣;犢(ㄉㄨˊ);骸(ㄏㄞˊ);晦(ㄏㄨㄟˋ);]

4.

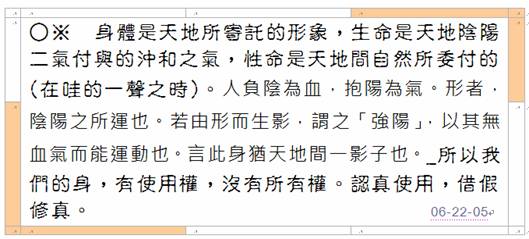

舜問乎丞曰:「道可得而有乎?」曰:「汝身非汝有也,汝何得有夫道?」舜曰:「吾身非吾有也,孰有之哉?」曰:「是天地之委形也;生非汝有,是天地之委和也;性命非汝有,是天地之委順也;孫子非汝有,是天地之委蛻也。故行不知所往,處不知所持,食不知所味。天地之彊陽氣也,又胡可得而有邪?」 [蛻(ㄊㄨㄟˋ)或 (ㄕㄨㄟˋ);處(ㄔㄨˋ)不知;;] [身體是天地所寄託的形象]

5.

孔子問於老聃曰:「今日晏閒,敢問至道。」老聃曰:「汝齊戒,疏瀹(註1)而心,澡雪(註2)而精神,掊擊而知!夫道,窅然(註3)難言哉!將為汝言其崖略。夫昭昭生於冥冥,有倫生於無形,精神生於道,形本生於精,而萬物以形相生,故九竅者胎生,八竅者卵生。其來無迹,其往無崖,無門無房,四達之皇皇也。邀於此者,四枝彊,思慮恂達(註4),耳目聰明,其用心不勞,其應物無方。天不得不高,地不得不廣,日月不得不行,萬物不得不昌,此其道與!

且夫博之不必知,辯之不必慧,聖人以斷之矣。若夫益之而不加益,損之而不加損者,聖人之所保也。淵淵乎其若海,魏魏乎其終則復始也,運量萬物而不匱,則君子之道,彼其外與!萬物皆往資焉而不匱,此其道與!中國有人焉,非陰非陽,處於天地之閒,直且為人,將反於宗。自本觀之,生者,喑醷

(註5)物也。雖有壽夭,相去幾何?須臾之說也。奚足以為堯桀之是非!果蓏 (註6)有理,人倫雖難,所以相齒。聖人遭之而不違,過之而不守。調而應之,德也;偶而應之,道也;帝之所興,王之所起也。 [齊(ㄓㄞ)戒;瀹(ㄩㄝˋ);掊(ㄆㄡˊ);窅(ㄧㄠˇ);恂(ㄒㄩㄣˊ);喑醷(ㄧㄣ

一ˋ);蓏(ㄌㄨㄛˇ);] (5.1)人生天地之間,若白駒之過郤,忽然而已。注然勃然,莫不出焉;油然漻然,莫不入焉。已化而生,又化而死,生物哀之,人類悲之。解其天弢(註7),墮其天袠,紛乎宛乎,魂魄將往,乃身從之,乃大歸乎!不形之形,形之不形,是人之所同知也,非將至之所務也,此眾人之所同論也。彼至則不論,論則不至。明見無值,辯不若默。道不可聞,聞不若塞。此之謂大得。」 [漻(ㄌㄧㄡˊ);弢(ㄊㄠ);袠(ㄓˋ);宛(ㄨㄢˇ);]

6.

東郭子問於莊子曰:「所謂道,惡乎在?」莊子曰:「無所不在。」東郭子曰:「期而後可。」莊子曰:「在螻蟻。」曰:「何其下邪?」曰:「在稊稗。」曰:「何其愈下邪?」曰:「在瓦甓。」曰:「何其愈甚邪?」曰:「在屎溺。」東郭子不應。莊子曰:「夫子之問也,固不及質。正獲之問於監市履狶(註8)也,每下愈況。汝唯莫必,無乎逃物。至道若是,大言亦然。周、徧、咸三者,異名同實,其指一也。嘗相與游乎無何有之宮,同合而論,無所終窮乎!嘗相與無為乎!澹而靜乎!莫而清乎!調而閒乎!寥已吾志,無往焉而不知其所至,去而來不知其所止,吾已往來焉而不知其所終;彷徨乎馮閎

(註9),大知入焉而不知其所窮,物物者與物無際,而物有際者,所謂物際者也;不際之際,際之不際者也。謂盈虛衰殺(註10),彼為盈虛非盈虛,彼為衰殺非衰殺,彼為本末非本末,彼為積散非積散也。」 [稊稗(ㄊㄧˊ ㄅㄞˋ);甓(ㄆㄧˋ);狶(ㄒㄧ);澹(ㄉㄢˋ);閎(ㄏㄨㄥˊ);大知(ㄓˋ);]

7.

妸荷甘與神農同學於老龍吉。神農隱几闔戶晝瞑,妸荷甘日中奓戶而入曰:「老龍死矣!」神農擁杖而起,嚗然放杖而笑,曰:「天知予僻陋慢訑,故棄予而死。已矣夫子!無所發予之狂言而死矣夫!」弇堈弔聞之,曰:「夫體道者,天下之君子所繫焉。今於道,秋豪之端萬分未得處一焉,而猶知藏其狂言而死,又況夫體道者乎!視之無形,聽之無聲,於人之論者,謂之冥冥,所以論道,而非道也。」 [妸(ㄜ);闔(ㄏㄜˊ);奓(ㄓㄚˋ);嚗(ㄅㄛ);訑(一ˊ);弇堈(ㄧㄢˇ

ㄍㄤ);]

(7.1)於是泰清問乎无窮曰:「子知道乎?」无窮曰:「吾不知。」又問乎無為,無為曰:「吾知道。」曰:「子之知道,亦有數乎?」曰:「有。」曰:「其數若何?」無為曰:「吾知道之可以貴,可以賤,可以約,可以散,此吾所以知道之數也。」泰清以之言也問乎無始曰:「若是,則無窮之弗知與無為之知,孰是而孰非乎?」無始曰:「不知深矣,知之淺矣;弗知內矣,知之外矣。」於是泰清中(註11)而歎曰:「弗知乃知乎!知乃不知乎!孰知不知之知?」無始曰:「道不可聞,聞而非也;道不可見,見而非也;道不可言,言而非也。知形形之不形乎!道不當名。」無始曰:「有問道而應之者,不知道也。雖問道者,亦未聞道。道無問,問無應。無問問之,是問窮也;無應應之,是無內也。以無內待問窮,若是者,外不觀乎宇宙,內不知乎太初,是以不過乎崑崙,不游乎太虛。」

8.

光曜問乎無有曰:「夫子有乎?其無有乎?」光曜不得問,而孰視其狀貌,窅然空然,終日視之而不見,聽之而不聞,搏之而不得也。光曜曰:「至矣!其孰能至此乎!予能有無矣,而未能無無也;及為無有矣,何從至此哉!」 [窅(ㄧㄠˇ);;]

9.

大馬之捶鉤者,年八十矣,而不失豪芒。大馬曰:「子巧與?有道與?」曰:「臣有守也。臣之年二十而好捶鉤,於物無視也,非鉤無察也。是用之者,假不用者也以長得其用,而況乎無不用者乎!物孰不資焉!」

10.

冉求問於仲尼曰:「未有天地可知邪?」仲尼曰:「可。古猶今也。」冉求失問而退,明日復見,曰:「昔者吾問『未有天地可知邪?』夫子曰:『可。古猶今也。』昔日吾昭然,今日吾昧然,敢問何謂也?」仲尼曰:「昔之昭然也,神者先受之;今之昧然也,且又為不神者求邪?無古無今,無始無終。未有子孫而有子孫,可乎?」冉求未對。仲尼曰:「已矣,未應矣!不以生生死,不以死死生。死生有待邪?皆有所一體。有先天地生者物邪?物物者非物。物出不得先物也,猶其有物也。猶其有物也,無已。聖人之愛人也終無已者,亦乃取於是者也。」

11.

顏淵問乎仲尼曰:「回嘗聞諸夫子曰:『無有所將,無有所迎。』回敢問其游。」仲尼曰:「古之人,外化而內不化,今之人,內化而外不化。與物化者,一不化者也。安化安不化,安與之相靡,必與之莫多。狶韋氏之囿,黃帝之圃,有虞氏之宮,湯武之室。君子之人,若儒墨者師,故以是非相𩐋(註12)也,而況今之人乎!聖人處物不傷物。不傷物者,物亦不能傷也。唯無所傷者,為能與人相將迎。山林與!皋壤(註13)與!使我欣欣然而樂與!樂未畢也,哀又繼之。哀樂之來,吾不能禦,其去弗能止。悲夫,世人直謂物逆旅耳!夫知遇而不知所不遇,能能(註14)而不能所不能。無知無能者,固人之所不免也。夫務免乎人之所不免者,豈不亦悲哉!至言去言,至為去為。齊知之所知,則淺矣。」 [狶韋(ㄒㄧ

ㄨㄟˊ);囿(ㄧㄡˋ);皋(ㄍㄠ);]

. |

無凡不養聖 無聖凡不順 聖凡如意 福慧雙修 |

|||||||||||||||||||||

|

◎道無形,萬物賴之而生,雖耳目所不能聞見,然充塞乎天地之間,上則為日星,下則為河嶽。故道無所不在,花草樹木,鳥獸蟲魚,無不有道。失之則物滅,得之則物生,生聚死散,皆天地自然之道也。 (資料來源:靝巨書局南華經) |

|

參考: |

(資料來源:漢點) |

|

註1: |

疏瀹: 1.洗滌;沐浴。 宋 郭若虛 《圖畫見聞志·紀藝中》:“ 知微 凡畫聖像,必先齋戒疏瀹,方始援筆。” 2.特指烹茗。 唐 顏真卿 等《五言月夜啜茶聯句》:“流華浄肌骨,疏瀹滌心原。” 3.疏浚,疏通。《宋史·神宗紀二》:“ 河 決害民田,所屬州縣疏瀹,仍蠲其稅,老幼疾病者振之。” 清 袁枚 《新齊諧·貓怪》:“屋角有溝,久弗疏瀹。淫雨不止,水溢於堂。” 清 魏堃 《浚漕河篇》:“一年疏瀹可十年,何必年年事調遣?” 4.猶舒暢。 宋 劉跂

《述懷》詩:“精神倍疏瀹,激昂登文石。” |

|

註2: |

澡雪: 1.洗滌使之清潔;洗滌。《文選·馬融<長笛賦>》:“溉盥汙濊,澡雪垢滓矣。” 李善

注:“澡,洗手也。”《魏書·釋老志》:“其為教也,咸蠲去邪累,澡雪心神。” 宋 陸遊 《雨後極涼》詩:“孰能痛澡雪,此道庶少進。” [蠲:音涓。【說文】馬蠲,蟲也。 又潔也。【詩·小雅】吉蠲爲饎。【周禮·天官·宮人】除其不蠲。] 2.引申為高潔。 魯迅 《墳·摩羅詩力說》:“其神思之澡雪,既至異於常人,則曠觀天然,自感神閟,凡萬匯之當其前,皆若有情而至可念也。” 3.改正;洗雪。 宋 李綱

《宮詞謝表》:“臣敢不澡雪前非,激昂晚節。”《明史·甯王朱權傳》:“ 宸潣 子 拱梃 上書為父澡雪,亦還爵。” |

|

註3: |

窅然: 1.精深貌;深遠貌。《莊子·知北遊》:“夫道,窅然難言哉!將為汝言其崖略。”《文選·傅亮<為宋公修張良廟教>》:“若乃交神 圯上 ,道契 商洛 ,顯默之際,窅然難究;淵流浩瀁,莫測其端矣。” 張銑

注:“籌策明默,窅然深遠,難以究探也。” 清 侯方域 《倪雲林<十萬圖>記》:“若夫輕煙遠翠,掩映連絡斷續之際,津涯窅然者,《萬點青蓮圖》也。” 2.猶悵然。《莊子·逍遙遊》:“ 堯 治天下之民,平海內之政,往見四子 藐姑射之山 , 汾水 之陽,窅然喪其天下焉。” 陸德明 釋文:“窅然,猶悵然。”《南史·梁紀上·武帝》:“一駕 汾 陽,便有窅然之志;暫適 箕 嶺,即動讓王之心。” 胡韞玉 《雜詩答鈍庵》之三:“芙蓉媚幽渚,芳菲散清曉;採之贈遠人,窅然喪塵擾。” 3.岑寂貌。 唐 李景亮 《李章武傳》:“視天欲明,急趨至角,即不復見,但空室窅然,寒燈半滅而已。” 清 蒲松齡 《聊齋志異·陸判》:“半夜窺之,窅然已逝。” 4.幽暗貌。 宋 嚴羽 《山居即事》詩:“磵戶寂無人,松蘿窅然暝。” [磵(jiàn ㄐㄧㄢˋ):

古同“澗”] |

|

註4: |

恂達:通達。《莊子·知北遊》:“思慮恂達,耳目聰明。” 成玄英

疏:“恂,通也……思慮通達,視聽聰明。” 宋 王安石《<詩義>序》:“內德純茂,則神罔時恫,外行恂達,則四方以無侮。” 宋 葉適《郭處士墓誌銘》:“孝慈友悌之行內合,博聞恂達之譽外昭。” |

|

註5: |

喑醷:氣結聚貌。《莊子·知北遊》:“自本觀之,生者,喑醷物也。” 陸德明

釋文:“ 李 郭 皆云:喑醷,聚氣貌。” |

|

註6: |

果蓏:瓜果的總稱。《易·說卦》:“艮……為果蓏。” 孔穎達 疏:“木實曰果,草實曰蓏。”《漢書·地理志下》:“果蓏蠃蛤,食物常足。” 元 傅若金 《奉送達兼善禦史赴河南憲僉十二韻》:“古縣藤蘿碧,霜林果蓏紅。” |

|

註7: |

天弢:謂天然的束縛。《莊子·知北遊》:“解其天弢,墮其天袠,紛乎宛乎,魂魄將往,乃身從之,乃大歸乎!” 成玄英 疏:“弢,囊藏也。” 明 唐順之 《祭丘思庵文》:“蓋 莊生 所云蒿目而憂世,決性命以饜富貴,此兩者皆謂之天弢,而子皆解之。” [蒿目:(1).極目遠望。《莊子·駢拇》:“今世之仁人,蒿目而憂世之患。” (2).猶言蒿目時艱。《明史·職官志一》:“伴食者承意指之不暇,間有賢輔,卒蒿目而不能救。”] |

|

註8: |

履狶:謂檢驗豬的肥瘦。亦比喻審察民情。《莊子·知北遊》:“ 正獲 之問於監市履狶也,每下愈況。” 郭象 注:“狶,大豕也。夫監市之履豕,以知其肥瘦者,愈履其難肥之處,愈知豕肥之要。”

宋 黃庭堅 《寄上叔父夷仲》詩之一:“庖丁解牛妙世故,監市履狶知民心。” 清 惲敬 《上舉主笠帆先生書》:“茫茫千古,如驅羊,如履狶,如害馬,不力辯焉,則此事皆為謬種矣。” |

|

註9: |

馮閎:宏大、開曠。《莊子·知北遊》:“彷徨乎馮閎,大知入焉,而不知其所窮。” 王先謙 《<莊子集釋>序》:“夫其遭世否塞,拯之末由,神徬徨乎馮閎,驗小大之無垠,究天地之終始,懼然而為是言也。” |

|

註10: |

衰殺: 1.減縮。《墨子·備城門》:“百步一櫳樅,起地高五丈三層,下廣,前面八尺,後十三尺,亓上稱議衰殺之。” 畢沅 校注:“言稱此而議減其上。”《新五代史·司天考》:“ 樸 之曆法,總日纏差為盈縮二曆,分月離為遲疾二百四十八限,以考衰殺之漸。” 2.老病。 衰落肅殺。《莊子·知北遊》:“謂盈虛衰殺,彼為盈虛非盈虛,彼為衰殺非衰殺。” 成玄英 疏:“老病為衰殺。” 郭沫若

《沸羹集·詩》:“詩人的感覺是特別銳敏的,時代環境既衰殺,因此免不得‘梧桐一葉落而知秋’了。” 3.等差。 漢 王符

《潛夫論·班祿》:“是以先聖籍田有制,供神有度,奉己有節,禮賢有數,上下大小,貴賤親疏,皆有等威,階級衰殺,各足祿其爵位。” |

|

註11: |

中而歎曰:_ 「中」,崔譔本作「卬」,卬通仰。 (資料來源:靝巨書局南華經) |

|

註12: |

𩐋 (ㄐㄧ)_參閱大宗師 |

|

註13: |

皋壤:亦作“皐壤”。 澤邊之地。《莊子·知北遊》:“山林與,皋壤與,使我欣欣然而樂與!” 南朝 齊 謝朓 《拜中軍記室辭隋王箋》:“皐壤搖落,對之惆悵;歧路西東,或以歍唈。” 宋 王安石 《寄吳氏女子》詩:“膏粱以晚食,安步而車軿。山泉皋壤間,適志多所經。” 金 元好問 《看山》詩:“皋壤與山林,使我欣然歟。我生天地間,託宿真蘧廬。” |

|

註14: |

馬其昶(ㄔㄤˇ)曰:「案郭注以知與不知,能與不能並言,似能能上衍一『知』字。」(資料來源:靝巨書局南華經) |

|

*袠:音秩。【說文】書衣也。同“帙”。“袠,囊也。” ◎解其天弢,墮其天袠_喻世情的束縛。弢,弓衣;袠,劍衣。 《莊子·知北游》“解其天弢,墮其天袠” 唐 成玄英 疏:“弢,囊藏也。袠,束囊也。言人執是競非,欣生惡死,故為生死束縛也。今既一是非,忘於生死,故墮解天然之弢袠也。” 明 袁宗道 《李母壽序》:“吾固知太夫人者,不必飧露飲液,而自翛然出弢袠之外,直揖

金母 乎 瑤池 。 |

|

|

*奓:音咤(ㄓㄚˋ)。張也,開也。【莊子·知北遊】神農闔戸晝瞑,妸荷目奓戸而入。 (ㄔˇ):◎ 古通“侈”。 |

|

.