«nµØ¯u¸gµù²¨

|

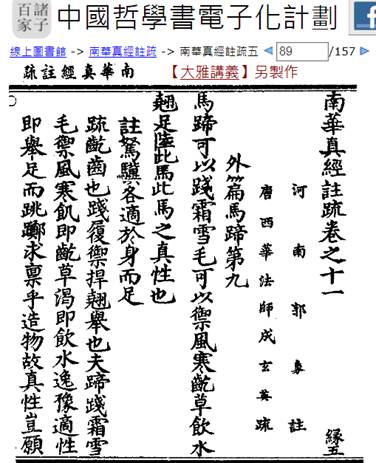

¥~½g°¨¿á²Ä¤E |

25-09 |

¤j¶®Á¿¸q ºô§}_ http://www.jackwts.tw/ |

|

¤@ ¤Á ¦³ ¬°

ªk |

¦p ¹Ú ¤Û ªw ¼v |

|||||

|

|

1.

°¨¡A¿á¥i¥H½îÁ÷³·¡A¤ò¥i¥H¿m·´H¡Añê¯ó¶¼¤ô¡A¼¨¬¦Ó³°¡A¦¹°¨¤§¯u©Ê¤]¡C ¡q¡eª`¡f¾qÆk¦U¾A©ó¨¦Ó¨¬¡C¡r ¡q¡e²¨¡fñê¡A¾¦¤]¡F½î¡A¼i¡F¿m¡A®Â¡F¼¡AÁ|¤]¡C¤Ò¿á½îÁ÷³·¡A¤ò¿m·´H¡A°§§Yñê¯ó¡A´÷§Y¶¼¤ô¡A¶h¿Ý¾A©Ê¡A§YÁ|¨¬¦Ó¸õÅ¡A¨D¸[¥G³yª«¡A¬G¯u©Ê°ZÄ@[90/157]ÅùäØËq¦Ó°¨ªA¾i¤§¥G¡Cªp¸U¦³°Ñ®t¡A«w¸ê¯À¤À¡A¦w±Æ¥ô©Ê¡A¦U±o³p»»¡A¤£¬á¤£¥ø¡A§Y¥Í²P¥i«O¡C¡r Áö¦³¸q»O¸ô¹ì¡AµL©Ò¥Î¤§¡C ¡q¡eª`¡f°¨¤§¯u©Ê¡A«D¹@¾b¦Ó´c¼¡A¦ýµL¸r©óºaµØ¡C¡r ¡q¡e²¨¡f¸q¡A¾i¤]¡A¿×¬O¶Q¤H¾i½Ã¤§»OÆ[¤]¡C¥ç¨¥¡G¸q»O¡AµSÆF»O¤]¡C¸ô¡A¤j¤]¡A¥¿¤]¡A§Y¥¿¹ì¤§¤j·µ¤]¡C¨¥°¨¤§¬°©Ê¡AªY©óì³¥¡AÁö¦³°ª»O¤j·µ¡AµL©Ò¥Î¤§¡Cªp²Mµê¤§¤h¡A²E¾ë¤§¥Á¡A¼Ö©¼[91/157]T¯ý¡A¦w¯YÂ|¼ø¡A°²¨Ï¤¦·¨èÕÁ¡A©ó§Ú¦ó¬°¡C¡r ¤Î¦Ü§B¼Ö¡A¤ê¡G§Úµ½ªv°¨¡C¿N¤§¡A礧¡A¨è¤§¡A»Ü¤§¡A³s¤§¥HÅùäØ¡A½s¤§¥HËq´Ì¡A°¨¤§¦ºªÌ¤Q¤G¤T¨o¡F

¡q¡eª`¡f¦³·Nªv¤§¡A«h¤£ªv¨o¡Cªv¤§¬°µ½¡A´µ¤£µ½¤]¡C¡r ¡q¡e²¨¡f¡m¦C¤l¡n¤ª¡G©m®]¡A¦W¶§¡A¦r§B¼Ö¡A¯³¿p¤½®Éµ½ªv°¨¤H¡C¿N¡AÅKª¥¤§¤]¡Cç¡A¿×æù¨ä¤ò¡F¨è¡A¿×«d¨ä¿á¡Fµ¸¡A¿×µÛÅ¢ÀY¤]¡CÅù¡A¿×³sªK²Ì¤]¡FäØ¡A¿×¬ù«e¨â¸}¤]¡Cªú¡A¿×¼ÑôU¤]¡C´Ì¡A½s¤ì¬°ÙÌ¡A¦w[92/157]°¨¸}¤U¡A¥H¥h¨äÀã¡A©Ò¿×°¨牀¤]¡C¤Ò¤£¯à¥ô°¨¯u©Ê¡A¦Ó¾î¨£¿Nç¡A¬J¨Ä¤Ñ²z¡A¦Ó¦ºªÌ¤w¦h¡CªpµL¤ß«àª«¡A©Ê©R©Ò¥H¦w¥þ¡F¦³·Nªv¤§¡A¤Ñ¦~©ó²j¤Ô§é¡C¡r °§¤§¡A´÷¤§¡A¹£¤§¡AÆJ¤§¡A¾ã¤§¡A»ô¤§¡A«e¦³éȹ¢¤§±w¡A¦Ó«á¦³Ã@²ó¤§«Â¡A¦Ó°¨¤§¦ºªÌ¤w¹L¥b¨o¡C ¡q¡eª`¡f¤Òµ½±sªÌ¡A±N¥HºÉ¨ä¯à¤]¡CºÉ¯à¦b©ó¦Û¥ô¡A¦Ó¤D¨«§@ÅX¨B¡A¨D¨ä¹L¯à¤§¥Î¡A¬G¦³¤£³ô¦Ó¦h¦º²j¡CY¤D¥ô¾qÆk¤§¤O¡A¾A¿ð¯e¤§¤À¡AÁö«h¨¬¸ñ±µ¥G¤K¯î¤§ªí¡A¦Ó²³°¨¤§©Ê[93/157]¥þ¨o¡C¦Ó©ÎªÌ»D¥ô°¨¤§©Ê¡A¤D¿×©ñ¦Ó¤£¼¡F»DµL¬°¤§·¡A¹E¤ª¦æ¤£¦pª×¡F¦ó¨ä©¹¦Ó¤£ªð«v¡C´µ¥¢¥G²ø¥Í¤§¦®»·¨o¡C¡r

¡q¡e²¨¡féÈ¡A»Î¤]¡A¿×¥HÄ_ª«¹¢©óÅߤ]¡C±a¥Ö¤éÃ@¡AµL¥Ö¤êßI¡AѬO°¨§ú¤]¡C¤Ò¹£ÆJ¹L¤À¡A°§´÷¥¢±`¡A¾ã¤§¥H¿Å°c¡A»ô¤§¥HÅßů¡A«Â¤§µ¦ßI¡A¦Ó¨D¨ä¥H¤À¥~¤§¯à¡A¬G¾qèΤ£³ô¡A¦Ó¦º¤w¹L¥b¡C¸t´¼ªvª«¡A¨ä·l¥çµM¡C¡r ³³ªÌ¤ê¡G§Úµ½ªvÔ²¡A¶êªÌ¤¤³W¡A¤èªÌ¤¤¯x¡C

¡q¡e²¨¡f½d¤g¤ê³³¡C³³¡A¤Æ¤]¡A¥ç«Ç¤]¡CÔ²¡AÂH¤]¡A¥ç¤g[94/157]¤]¡C¿×³³ªÌµ½¯à½Õ©M¤ô¤g¦Ó¬°¥Ë¾¹¤]¡A¹B¥Î¤è¶ê¡A¥²¤¤³W¯x¤]¡C¡r ¦K¤H¤ê¡G§Úµ½ªv¤ì¡A¦±ªÌ¤¤¹_¡Aª½ªÌÀ³Ã·¡C ¡q¡e²¨¡f¹_¡A¦±¤]¡C÷¡Aª½¤]¡A¿×¦K¤H¾÷¥©¡Aµ½¯àªv¤ì¡A¤ì¤§¦±ª½¡A¤e¤¤¹_÷¡C¡r ¤ÒÔ²¤ì¤§©Ê¡A°Z±ý¤¤³W¯x¹_÷«v¡H ¡q¡e²¨¡f¤g¤ì¤§©Ê¡A¸[¤§³yª«¡A¤£¨D¦±ª½¡A°Z¼}¤è¶ê¡F³³ªÌ¦K¤H¡A®ö¬°»N§_¡C¡r µM¥B¥@¥@ºÙ¤§¤ê§B¼Öµ½ªv°¨¦Ó³³¦Kµ½ªvÔ²¤ì¡A¦¹¥çªv¤Ñ¤UªÌ¤§¹L¤]¡C

[95/157]¡q¡eª`¡f¥@¥H¥ô¦ÛµM¦Ó¤£¥[¥©ªÌ¬°¤£µ½©óªv¤]¡A´|¦±¬°ª½¡A¼F¾q²ßÆk¡A¯à¬°³W¯x¥HÁB©Ø¨ä©Ê¡A¨Ï¦º¦Ó«á¤w¡A¤D¿×¤§µ½ªv¤]¡A¤£¥ç¹L¥G¡C¡r

¡q¡e²¨¡f¦¹Á`Á|«e¤å¥H¦X¨äÄ´¡CµM¥@±¡·M´b¡A¥Hªv¬°µ½¡A¤£ªv¤§¬°°°¡A°°²ö¤j²j¡C¡r

2.

§^·Nµ½ªv¤Ñ¤UªÌ¤£µM¡C ¡q¡eª`¡f¥H¤£ªvªv¤§¡A¤Dµ½ªv¤]¡C¡r ¡q¡e²¨¡fµM¡AµS¦p¦¹¤]¡C¡m²ø¤l¡n¤ª¡G§Ú·N¿×µ½ªv¤Ñ¤U¡A¤£¦p¦V¨Ó³³¦Kµ¥¤]¡Cµ½ªv¤§³N¡A¦C¦b¤U¤å¡C¡r [96/157]©¼¥Á¦³±`©Ê¡A´¦Ó¦ç¡A¯Ñ¦Ó¹¡A¬O¿×¦P¼w¡F ¡q¡eª`¡f¤Ò¥Á¤§¼w¡A¤p²§¦Ó¤j¦P¡C¬G©Ê¤§¤£¥i¥hªÌ¡A¦ç¹¤]¡F¨Æ¤§¤£¥i¼oªÌ¡A¯Ñ´¤]¡F¦¹¤Ñ¤U¤§©Ò¦P¦Ó¬°¥»ªÌ¤]¡C¦u´µ¹DªÌ¡AµL¬°¤§¦Ü¤]¡C¡r ¡q¡e²¨¡f©¼¥Á¡A¾¤º¤]¡C¨¥»a¥Í¬Ò¦³¯u±`¤§©Ê¦Ó¤£°²©óª«¤]¡C¼wªÌ¡A±o¤]¡C²v¨ä¯u±`¤§©Ê¡Aª«¦U¦Û¨¬¡A¬G¦P¼w¡C³¢¶H¤ª¡A©Ê¤§¤£¥i¥hªÌ¦ç¹¡A¨Æ¤§¤£¥i¼oªÌ¯Ñ´¡A¦¹¤Ñ¤U¤§©Ò¦P¦Ó¬°¥»¤]¡A¦u´µ¹D¤]¡AµL¬°¦Ü¨o¡C¡r [97/157]¤@¦Ó¤£ÄÒ¡A©R¤ê¤Ñ©ñ¡C ¡q¡eª`¡f©ñ¤§¦Ó¦Û¤@¦Õ¡A«DÄÒ¤]¡A¬G¿×¤§¤Ñ©ñ¡C¡r ¡q¡e²¨¡fÄÒ¡A°¾¤]¡C©R¡A¦W¤]¡C¤Ñ¡A¦ÛµM¤]¡C¤Òµê³q¤@¹D¡A«F¬r¸s¥Í¡Aªø¤§¨|¤§¡AµL°¾µLÄÒ¡CY¦³¤ßªvª«¡A«h¨Ä©¼¤ÑµM¡Aª½¸m©ñ¥ô¡A«hª«¬Ò¦Û¨¬¡A¬G¦W¤ê¤Ñ©ñ¤]¡C¡r ¬G¦Ü¼w¤§¥@¡A¨ä¦æ¶ñ¶ñ¡A¨äµøÄAÄA¡C ¡q¡eª`¡f¦¹¦Û¨¬©ó¤º¡AµL©Ò¨D¤Î¤§»ª¡C¡r ¡q¡e²¨¡f¶ñ¶ñ¡Aº¡¨¬¤§¤ß¡CÄAÄA¡A°ªª½¤§»ª¡C¤Ò¤Ó¤W²E©M¤§¥@¡A¹Eªì¦Ü¼w¤§®É¡A¤ß¬J»º©ó¬O«D¡A[98/157]¦æ¥ç§Ñ¥Gª«§Ú¡C©Ò¥H¦u¯u¤º¨¬¡A¶ñ¶ñ¦Ó³BµL¬°¡F¦Û¤£¥~¨D¡AÄAÄA¦Ó¶i©óµê²H¡C¡r ·í¬O®É¤]¡A¤sµLÁÑÀG¡A¿AµL¦à±ç¡F ¡q¡eª`¡f¤£¨D«D±æ¤§§Q¡A¬G¤î©ó¤@®a¦Ó¨¬¡C¡r ¡q¡e²¨¡fÁÑ¡A®|¡FÀG¡A¹D¤]¡C¦à¡A²î¤]¡C·í¬O®É¡A§Y¦Ü¼w¤§¥@¤]¡C¤Hª¾¦u¤À¡Aª«¬Ò²E¾ë¡A¤£¥ï¤£¹Ü¡A®|¹D©Ò¥H¥i¿ò¡F²ö©¹²ö¨Ó¡A²î¾ô©ó¬O¥G¼o¡C¡r ¸Uª«¸s¥Í¡A³sÄݨä¶m¡F ¡q¡eª`¡f²V¨~¦Ó¦P±o¤]¡A«h»P¤@¥@¦Ó²Hºz²j¡A°Z°ê²§¦Ó®a®í«v¡C¡r [99/157]¡q¡e²¨¡f¤Ò²V¨~¤§¥@¡A²E©M²Hºz¡C¬GµL±¡¸Uª«¡A³s±µ¦Ó¦@¨½¾[¡F¦³ÃѸs¥Í¡A«YÄݦӦP¶m¿¤¡F°Z°ê²§¬F¦Ó®a®í«U«v¡C¡r ¸VÃ~¦¨¸s¡A¯ó¤ì¹Eªø¡C ¡q¡eª`¡f¨¬©Ê¦Ó¤î¡AµL§]¦i¤§±ý¡A¬Gª«¥þ¡C¡r ¡q¡e²¨¡f¸¸V¨«Ã~¤£®`¡A©Ò¥H¦¨¸s¡F½¯óªG¤ì¤£¥ï¡A¹E¨ä²±Z¡C¡r ¬O¬G¸VÃ~¥i«YÅù¦Ó¹C¡A³¾ÄN¤§±_¥iÃk´©¦Óów¡C ¡q¡eª`¡f»Pª«µL®`¡A¬Gª«¹¥¤]¡C¡r [100/157]¡q¡e²¨¡f¤HµL®`ª«¤§¤ß¡Aª«µL¬È¤H¤§¼{¡C¬G¤s¸V³¥Ã~¡A¥iÅù«Y¦Ó¾C¹C¡F³¾ÄN±_¸^¡A¥iÃk´©¦Ó¿s±æ¤]¡C¡r ¤Ò¦Ü¼w¤§¥@¡A¦P»P¸VÃ~©~¡A±Ú»P¸Uª«¨Ã¡A´c¥Gª¾§g¤l¤p¤H«v¡C ¡q¡e²¨¡f¤Ò«àª«¨¸»÷¬°¤p¤H¡A¼i¹D¤è¥¿¬°§g¤l¡C¬J¦Ó±_©~¥Þ³B¡A±N³¾Àq¦Ó¤£¤À¡F§t÷¹ª¸¡¡A²V¸sª«¦ÓµL²§¡F©ó¦ó¦Óª¾§g¤l¡A©ó¦ó¦ÓÅG¤p¤H«v¡C¡r

¦P¥GµLª¾¡A¨ä¼w¤£Â÷¡F [101/157]¡q¡eª`¡fª¾«hÂ÷¹D¥Hµ½¤]¡C¡r ¡q¡e²¨¡f¬JµL¤À§O¤§¤ß¡A¬G¦P¥GµLª¾¤§²z¡C¤S¤£¥HÀI¼w¥H¨D¦æ¡A¬G©ê¤@¦Ó¤£Â÷¤]¡C¡r ¦P¥GµL±ý¡A¬O¿×¯À¾ë¡F ¡q¡eª`¡f±ý«hÂ÷©Ê¥H¹¢¤]¡C¡r [²¨¡f¦P¹Eªì¤§µL±ý¡Aª«¦U²M·G¡F²§¥½¥N¤§¯BµØ¡A¤H¬Ò²E¾ë¡C¡r ¯À¾ë¦Ó¥Á©Ê±o¨o¡C ¡q¡eª`¡fµL·Ð¥Gª¾±ý¤]¡C¡r ¡q¡e²¨¡f¤Ò»a¥Í©Ò¥H¥¢©ÊªÌ¡A¬Ò¥Ñº¢±ý¬G¤]¡C¬J[102/157]¦ÓµL±ý¯À¾ë¡A¯u©Ê¤£³à¡A¬GºÙ±o¤]¡C¦¹¤@¥yÁ`µ²¤w«e¦Ü¼w¤§¬üªÌ¤]¡C¡r ¤Î¦Ü¸t¤H¡A ¡q¡eª`¡f¸t¤HªÌ¡A¥Á±o©Ê¤§迹¦Õ¡A«D©Ò¥H迹¤]¡C¦¹¤ª¤Î¦Ü¸t¤H¡AµS¤ª¤Î¦Ü¨ä迹¤]¡C¡r

ñDøŬ°¤¯¡AëÂ×׬°¸q¡A¦Ó¤Ñ¤U©lºÃ¨o¡F¿Gº©¬°¼Ö¡AºK»÷¬°Â§¡A¦Ó¤Ñ¤U©l¤À¨o¡C ¡q¡eª`¡f¤Ò¸t迹¬J¹ü¡A«h¤¯¸q¤£¯u¦Ó§¼ÖÂ÷©Ê¡A®{±o§Îªí¦Ó¤w¨o¡C¦³¸t¤H§Y¦³´µ¹ú¡A§^Y¬O¦ó«v¡C¡r [103/157]¡q¡e²¨¡f¦Û¦¹¤w¤W¡A©ú²E¯À¤§¼w¡F¦Û¦¹¤w¤U¡A¥¸¸t迹¤§¥¢¡C¤Î¦Ü¸t¤H¡A§Y¤«Ò¤w¤U¦æ¸t迹¤§¤H¤]¡CñDøÅ¡A¥Î¤O¤§»ª¡CëÂ×סA¬á«î¤§®e¡C¿Gº©¬OÁa¶h¤§¤ß¡AºK»÷¬O¦±®±¤§¦æ¡C¤Ò²E¯À¹D®ø¡A¼å°°´µ°_¡CëÂ×׫îµô«D¤§¸q¡AñDøŦj°¾·R¤§¤¯¡A¬°º©¿G¶Q°ø²]¤§¼Ö¡AºK»÷©|¯BµØ¤§Â§¡A©ó¬O¦t¤º¤ÀÂ÷¡A»a¥ÍºÃ´b¡A¶Ã¤Ñ¤§¸g¡A¦Û´µ¦Ó©l¨o¡C¡r ¬G¯Â¾ë¤£´Ý¡A±E¬°Äë¾ê¡C¥Õ¥É¤£·´¡A±E¬°¯^¼ý¡C

¡q¡e²¨¡f¯Â¾ë¡A¥þ¤ì¤]¡C¤£´Ý¡A¥¼±n¤]¡C±E¡A½Ö¤]¡CÄë¾ê¡A[104/157]°s¾¹¡A¨è¬°¤ûº¡A¥H²½©v¼q¤]¡C¤W¾U¤U¤è¤ê¯^¡A¥b¯^¤ê¼ý¡C¦¹²¤Á|Ä´³ë¡A¥H©ú¼åÄv¤§ªv¤]¡C¡r ¹D¼w¤£¼o¡A¦w¨ú¤¯¸q¡C ¡q¡e²¨¡f¦¹¦XÄ´¤]¡C¤Ò¤j¹D¤§¥@¡A¤£ÅG¬O«D¡F¦Ü¼w¤§®É¡A¥¼½×¼¨·R¡CµL·R«h¤H¤ß¦Û®§¡AµL«D«h¥»迹´µ§Ñ¡A¬G¡m¦Ñ¸g¡n¤ª¤j¹D¼o¡A¦³¤¯¸q¨o¡C¡r ©Ê±¡¤£Â÷¡A¦w¥Î§¼Ö¡C ¡q¡e²¨¡f§¥HÀË迹¡A¼Ö¥H©M¤ß¡C±¡e¤£´²¡A¦w¥Î©M¤ß¡C©Êe¤£Â÷¡A¦ó³ÒÀË迹¡C¬Oª¾©M¤ßÀË迹¡A¥Ñ[105/157]¥G¹D³à¤]¡C¡r ¤¦â¤£¶Ã¡A±E¬°¤å¨¼¡C¤Án¤£¶Ã¡A±EÀ³¤»«ß¡C ¡q¡eª`¡f¤Z¦¹¬ÒÅܾ묰µØ¡A±ó¥»±R¥½¡A©ó¨ä¤Ñ¯À¡A¦³´Ý¼o¨o¡A¥@Áö¶Q¤§¡A«D¨ä¶Q¤]¡C¡r

¡q¡e²¨¡f¤Ò¤å¨¼¥»¥Ñ¬Û¶¡¡Aµ¼Ö¶Q¦b¬Û©M¡CY¦U¦â¦UÁn¡A¤£¬ÛÅãµo¡A«h©x°Ó³Æ´²¡Aóõï°µL¥Ñ¦¨¥Î¡C¦¹«°_Ä´¡A«oÃÒ«e¦®¡C¡r ¤Ò´Ý¾ë¥H¬°¾¹¡A¤u¦K¤§¸o¤]¡F·´¹D¼w¥H¬°¤¯¸q¡A¸t¤H¤§¹L¤]¡C ¡q¡eª`¡f¤u¦K«h¦³³W¯x¤§¨î¡A¸t¤H«h¦³¥i©|¤§[106/157]迹¡C¡r ¡q¡e²¨¡f¦¹Á`µ²«e¸q¡C¤Ò¤u¦K¥HÄë¾ê¤§¾¹´Ý²E¾ë¤§¤ì¡A¸t¤H¥H¤¯¸q¤§迹·´µL¬°¤§¹D¡A¬°¹ú¬J¤@¡AÀò¸o©y§¡¡C¡r [ñDøÅ(£t£¸£® £ª£«£¿)¡FëÂ××(£x£¸£¿ £¢£¸£½)¡Fóõï°(£w£¹£¾ £w£¹£½)] 3.

¤Ò°¨¡A³°©~«h¹¯ó¶¼¤ô¡A³ß«h¥æÀV¬ÛÃû¡A«ã«h¤ÀI¬Ûë¡C°¨ª¾¤w¦¹¨o¡C ¡q¡eª`¡f±s¨ä¯uª¾¡A¼¨ä¦Û³°¡A«h¸U¨½¤§¸ô¥iP¡A¦Ó¸s°¨¤§©Ê¤£¥¢¡C¡r

¡q¡e²¨¡fÃû¡A¼¯¤]¡A¶¶¤]¡Cë¡A½ñ¤]¡C¤w¡A¤î¤]¡C¤Òª«¤§³ß«ã¡A¸[¦Û¤ÑµM¡A²v©Ê¦Ó°Ê¡A«D¥ÑÁB°°¡C¬G³ß«h[107/157]¥æÀV¦ÓÃû¶¶¡A«ã«h¤ÀI¦Óë½ñ¡A¦Ó°¨¤§ª¾¸Ñ¾AºÉ©ó¦¹¡A¹¯ó¶¼¤ô¡A¼Ö¦b¨ä¤¤¨o¡C¡r ¤Ò¥[¤§¥H¿Å§ã¡A»ô¤§¥H¤ëÃD¡A¦Ó°¨ª¾¤¶Ùîð§ã驇°Ò¸Þ»ÎÅÑů¡C ¡q¡e²¨¡f¿Å¡AÁÕ«e¾î¤ì¤]¡C§ã¡A¤S°¨ÀV¤ì¤]¡C¤ëÃD¡AÃB¤W·íÆ`¡A§Î¦ü¤ëªÌ¤]¡C¤¶¡A¿W¤]¡CÙ¡A¸D¸E¤]¡Cîð¡A¦±¤]¡C驇¡A©è¤]¡C°Ò¡A¬ð¤]¡C¸Þ¡A¶B¤]¡CÅÑ¡Aµs¤]¡C¤Ò°¨¤§¯uª¾¡A°ßªY©ñ¶h¡F¤£¨DªA¹¢¡A°Z¼}ºaµØ¡C¬J¦Ó¥[¥H¤ëÃD¡A»ô¥H¿Å§ã¡A¨Ä¥G¤Ñ©Ê¡A¤£¥ô§xW¡A¬O¥HÃÔ¶BµÞ¥X¡A¸D¸E¦±ÀYãt§ã¡A©è¬ð±s[108/157]¤H¡CÅÑů§Yµs²æÅ¢ÀY¡A¸Þ»Î¤D¦R¥X¨ä°Ç¡C¨}¥Ñ¨Ä·l¯u©Ê¡A©Ò¥HÁB°°¦ÊºÝªÌ¨o¡C¡r ¬G°¨¤§ª¾¦Ó¯à¦ÜµsªÌ¡A§B¼Ö¤§¸o¤]¡C ¡q¡eª`¡f°¨©Ê¤£¦P¦Ó»ô¨D¨ä¥Î¡A¬G¦³¤OºÜ¦ÓºA§@ªÌ¡C¡r ¡q¡e²¨¡fºA¡A«Á¶B¤]¡C¤Ò°¨¤§¯uª¾¡A¾A©óì³¥¡A¹£ÆJ¹L¤À¡A§YÁB¶B¤ß¥Í¡A¸ÞÅѤ§ºA¡A¸oÂk§B¼Ö¤]¡C¡r ¤Ò»®E¤ó¤§®É¡A¥Á©~¤£ª¾©Ò¬°¡A¦æ¤£ª¾©Ò¤§¡A§t÷¦Óº³¡A¹ª¸¡¦Ó¹C¡A¥Á¯à¤w¦¹¨o¡C ¡q¡eª`¡f¦¹¥Á¤§¯u¯à¤]¡C¡r [109/157]¡q¡e²¨¡f¤§¡A¾A¤]¡C»®E¡A¤W¥j«Ò¤ý¤]¡F¥ç¨¥¦³»®µM¤§¼w¡A¨Ï¥ÁEªþ¡A¬G¤ê»®E¡A»\ª¢«Ò¤]¡C¤Ò¦æ¹D¤§®É¡AµL¬°¤§¥@¡A¤ßµ´½t¼{¡A¦w©~¦ÓµL©Ò¬°¡F²v©Ê¦Ó°Ê¡A¹C¦æ¦ÓµL©Ò©¹¡C¬J¦Ó§t÷¦Óº³À¸¡A»PÀ¦¨à¦Ó¤£®í¡F¹ª¸¡¦Ó¾C¹C¡A±Nµ£¤l¦ÓµL§O¡C¦¹¦Ü²E¤§¥@¡A¥Á¯à¦p¦¹¤]¡C¡r ¤Î¦Ü¸t¤H¡A©}§é§¼Ö¥H¦J¤Ñ¤U¤§§Î¡A¿¤×פ¯¸q¥H¼¢¤Ñ¤U¤§¤ß¡A¦Ó¥Á¤D©lëÂ×צnª¾¡Aª§Âk©ó§Q¡A¤£¥i¤î¤]¡C¦¹¥ç¸t¤H¤§¹L¤]¡C ¡q¡eª`¡f¨ä¹L¬Ò¥Ñ¥G迹¤§¥i©|¤]¡C¡r [110/157]¡q¡e²¨¡f¤Ò©}¦±§é±Û¡A¦æ§¼Ö¥H¥¿§ÎÅé¡F°ªÄa¤¯¸q¡A¥O¥ø¼}¥H¼¢¤ßÆF¡F©ó¬O©lëÂ×צ۬á¡A¦nª¾¦Ó¿³ÁB¶B¡F¸gÀç§Q¸S¡Aª§Âk¦Ó¤£ª¾¤î¡C¾³¡C¸t迹¤§¹LªÌ¤]¡C¡r

. |

|

||||